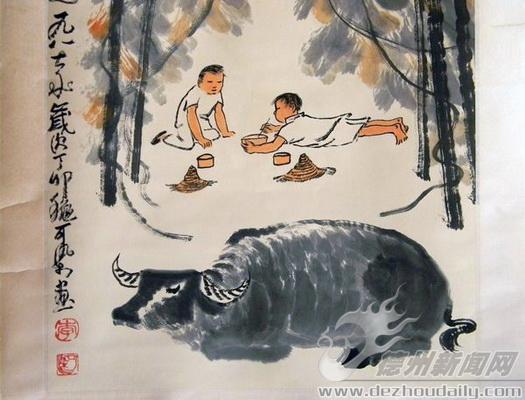

秋日牧牛斗蟋蟀 李可染 作

又是金风飒飒的季节,那秋虫又在潇洒而清亮地鸣叫着。

这声音好悠长,好久远。自古至今,关于蟋蟀的记载和研究专著是相当丰富的。资料显示,我国自宋代就有蟋蟀谱传世,传到至今的有十几部。南宋贾似道的 《促织经》、明代袁宏道的《促织志》、明代刘侗的《促织志》及民国李石孙的《蟋蟀谱》是其中的佼佼者,至今仍一再翻印,广为流传。近年来,随着全国蟋蟀热的复起及各地蟋蟀协会的成立,又有十几种新的蟋蟀专著问世。上世纪九十年代初,中国社会科学院昆虫学专家吴继传教授亲自带队专程来宁津实地考察,发现宁津蟋蟀个大、牙长、勇猛善斗,为稀世珍品、中华之最,并撰写了 《中国斗蟋》《中国宁津蟋蟀志》两书。故宫博物院文物专家王世襄的 《蟋蟀谱集成》,亦是其中的力作。这些著作均对蟋蟀的习性、养殖、分布、变异等做了深入研究,涉及到生态环境学、营养化学、形态解剖学等一系列科学知识。这几十部专著,足以构成一个蟋蟀研究系列!

再从文艺作品方面来看,《诗经·七月》一诗中有“七月在野,八月在宇,九月在户,十月蟋蟀在我床下”的记载;《济公传》中“济公斗蟋蟀”的故事广泛流传;我国古典名著 《红楼梦》《金瓶梅》《聊斋志异》等书中,均不同程度地写到了蟋蟀;著名文学家杜甫、白居易、苏东坡、杨万里、岳珂、朱之藩、袁宏道、张问陶等,都有歌咏蟋蟀的诗文传世;时至今日,我们仍不断见到写蟋蟀的优秀作品出现。比如近年来,天津人艺根据同名小说改编的四幕话剧 《蛐蛐四爷》,就取得了轰动效果。专家学者们认为它是一出 “展现浓郁津门风情,揭示深刻内涵的好戏”。我想,如果有人能編出一部历代蟋蟀诗文小说戏剧集的话,那分量一定不小,一定又可以构成一个展现“蟋蟀文化”的系列了。

自古以来,养斗蟋蟀是一种雅俗共赏的民俗活动。史载,我国唐代就有斗蟋活动,到宋代已很兴盛,明清后,养斗蟋蟀更成为一种倾动朝野的民俗活动,上至宫廷权贵,下至黎民百姓,莫不对蟋蟀情有独钟。千百年来,一些旧有的民俗活动已经消失得无影无踪,而养斗蟋蟀活动却依然保持着旺盛的生命力。它能陶冶人们的性情,使人领略到金风玉露之美。它能促使人们贴近自然,使人返朴归真。它涉及到心理学,社会学、医疗保健学等方面的学问。比如捕捉蟋蟀这事就很有讲究,捉蟋蟀大多在夜深人静或在清晨旷野,空气清新、万籁俱寂、心神专一,使人心旷神怡、宠辱皆忘、百病尽除。因此,蟋蟀名家多享高寿。吴继传老先生在参加宁津蟋蟀文化节时曾说过,中华医学会曾经请过他专门讲过“蟋蟀疗法”……凡此种种,都足以说明养斗蟋蟀是一种雅俗共赏、有益身心的民俗话动。