激情笔墨 蟋蟀之魅

——访著名画家王晓燕先生

辛卯之春,有幸来到著名画家王晓燕先生的工作室。工作室内一幅斗蟋图让我为之一振,其作品以特有的人文内涵和娴熟的笔墨集中展现了画品的全部,这幅作品就出自于拜访中的著名蟋蟀画家第一人--王晓燕先生。来访者无不为王先生的蟋蟀画技所折服,他的画以神似为旨归,以形神兼备为追求,以没骨小写意的笔法与草虫形象相结合而达到浑然天成的境界,是王晓燕作品的主要特点。

王晓燕,男,1958年生,河北省保定市人,专业画家,河北省美术家协会会员,保定市蟋蟀协会会员。

2007年在第七届国际老人文化节中其《秋韵图》作品获大展银奖,并被编入《和平颂》大型画册中。

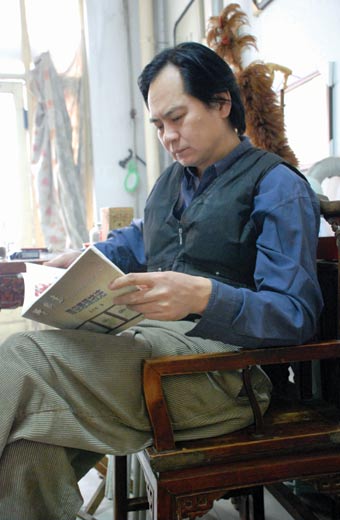

2008年其作品《将军奏凯歌》被美国尼克松图书馆永久收藏。

《一将难求》作品被爱德华、尼克松夫妇收藏。

王晓燕是个性格内向的人,说话慢条斯理的,思路清晰。给我的印象最深的还是他对绘画艺术的执著追求。

他的每幅作品都体现了对草虫世界深深的爱,他赋予它们鲜活的生命力和蓬勃生机,或工笔、或写意、或意笔工写的艺术语言都给人以感动与震撼。

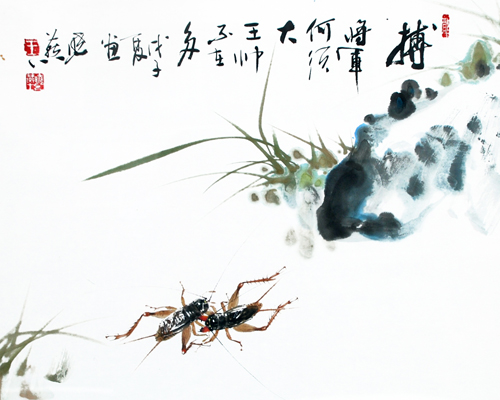

细观晓燕笔下的蟋蟀,笔锋精妙、着色真实、形态迥异、活灵活现,面对这一张张“蟋蟀图”,你若静静地凝眸细品,仿佛身临其境,那蟋蟀生动有趣的展现在眼前,一种浓郁的大自然艺术气息扑面而来。艺无止境,晓燕为弘扬民族特色“斗蟋”文化,在追求艺术的道路上不断探索……

我市草虫画家王晓燕画册中一幅幅蛐蛐(蟋蟀)扇面,其画面多为蛐蛐在草丛落叶中斗打的场面,“胜者王侯败者贼”的人生哲理,在晓燕笔下表现的淋漓尽致。画面上方“饱食瓮城长养锐,怒临杀堑敢称强”的行草拔文点明了“蛐蛐不忘主人罐中(瓮城)精心饲养,以及建功报恩”的主题思想。每幅作品都完美地将诗、书、画、印融入画面之中,让人无论春夏秋冬都能一睹蟋蟀将军之风范!

蟋蟀之所以成为文化,并不仅仅表现在它是一项社会民俗的娱乐,更主要表现在它为我们积累了丰富的文献资料,不但从中可以了解更多有关蟋蟀的知识,斗蟋蟀的技巧,还能了解几百上千年前的民风、民情及民意,也就是说,这些蟋蟀文献中包含着丰厚的民俗文化内容。

在王晓燕的画室,可以看到摆满一屋子大大小小的蛐蛐盆,蛐蛐盆多为砖石质地,有的还有雕刻图案,雅致如艺术品。时而,有书画家朋友与友人在此一起斗蛐蛐,意在挑选能战的“虫子”。只见他用一支带细毛的小蛐蛐杆,芡先不停地撩拨蛐蛐让它们发怒,张开嘴,露出牙,叫出声来,此时两只蛐蛐头碰头时,就会开起仗来,相互撕咬、搏斗,据说,曾有一口咬断对方一条腿的事。

观看蟋蟀格斗的激烈场面,很是有趣。两只小虫,在拼搏中,进退有据,攻守有致,忽而昂首向前,忽而退后变攻为守,胜者昂首长鸣,败者落荒而逃。整个过程意趣横生。俗话说“内行看门道,外行看热闹”。在蟋蟀的格斗战场,行家观之,津津乐道:两雄格斗激烈精彩与否,与蟋蟀的品种、斗前调养和格斗方式等均有直接关系。

据老玩家说蟋蟀格斗也有“套路”。两雄交锋如果只要对方仅仅一碰牙就可将其摔了出去,使对方根本无法靠近自己,有人形容这种斗法像一阵风从口中吹出,吹跑对方,称之为“吹夹”;与“吹夹”相反,若一开始就可把对方死死咬住不放,一直往后拖,最后对方不得不忍痛逃离,称之为“留夹”;若一开始将对方的牙齿猛力钳住,继而左右快速甩头,荡来荡去,使对方无还击的余地,称之为“荡夹”。此外,还有“背夹”、“攒夹”等多种格斗“拳法”,蟋蟀也是一个功夫高手,难怪有“将军”美誉。

古人玩蟋蟀有三个境界:一称“留意于物”,如贾似道之流,玩虫误国;二称“以娱为赌”,把斗蟋作为赌博手段,这是“贾之流毒”;三称“寓意于物”,此为最高境界,多文人雅士所为。“听其鸣,可以忘倦;观其斗,可以怡情。”只有后者才能使斗蟋蟀成为陶冶情趣、修身养性的娱乐。画家王晓燕已入第三境。他玩赏蟋蟀多年,对蟋蟀了如指掌,可以说是一个虫文化的传播者,但是人们更多的不是从他对蟋蟀的了解来认知他的,而是通过他的蟋蟀画来读懂他的。

王晓燕,从小就是蟋蟀爱好者,从“捉”到“斗”,转而到绘画,积累了颇多心得,其情可谓至深,心可谓至专,他曾感慨道:极品虫少而难见,生于荒僻之处,有幸觅得,以鸣唱搏斗供人观赏,虽勇健神武,争斗酷烈,奈何寿短,更令人叹息生之悲壮!

为便于蟋蟀的雄风靓影能常现在人们的生活视野之中,王晓燕以“蟋蟀”为题创作了不同风格的作品,近年来风头正健,其专攻“蟋蟀”画的执着,不仅开创了保定画坛的先河,还为其古老的“草虫画”添上了浓墨重彩,增加了新的内容。

决定艺术品质的根本因素,不是形式画法,而是掌握形式画法的艺术家,他能否创造性地把握形式与精神的关系。精于勾勒填色,也善于水墨直写,其着力点则集中于“兼”字上,色彩与水墨,双勾与没骨,细绘与粗画如何有机统一,是其特别致力之处。这种致力始终让工兼写画法唱主角,即使写意笔法也常带有“工”的味道,作品的整体面貌总是精而非粗,繁而非简,静而非动。

王晓燕清醒的意识到,他积极主动捕捉感受鲜活的自然形象和生命印象,这鲜活本身就是诗意的。捕捉靠直接的观察与写生,但并非凡观察写生都能捕捉得到。这需要敏感,需要诗意的眼光与心灵,也需要相应的技巧条件。他能把心情运用各种手法强化鲜活的感悟,从传统小写意到工笔画,特别是从宋画中寻找支持,着力于自然的、生命的诗意境界的创造,适度加强笔墨表现力。

在画家王晓燕先生一本画册中,看到一幅幅精美的蟋蟀扇面,画面多为蟋蟀在草丛落叶中斗打的场面,“胜者王侯败者贼”的人生哲理,在晓燕笔下被表现的淋漓尽至。画面上方“饱食瓮城长养锐,怒临杀堑敢称强”的行草拔文点明了“蟋蟀不忘主人罐中(瓮城)精心饲养,以及建功报恩”的主题思想。并完美地将诗、书、画、印国画风格搬到了画卷之中,使爱虫的人无论春夏秋冬都能一睹蟋蟀将军之风范!

王晓燕先生追求真实感,回归自然,国画写意、写实手法与西画相结合的训练有关,但他的草虫形象,仍坚持传统画法,自然尺度与笔墨方法,诗意的感性真实与中国画的理性结构,在他这里达到了某种统一。我以为这是对传统花鸟画模式的突破,并由此形成为其作品个性自如、和谐而完美的一个重要方面。

王晓燕作品的写实功力、技巧和生动逼真的艺术效果,达到了我国小写意草虫画的新高。