「蟲聖」吳繼傳

●他把生物化學和昆蟲學知識應用到「鳴蟲」的養鬥中,從一個不知名的「蟲界小輩」成為圈子裏備受注目的人物。他還參與了毛主席遺體的化學與配色整容「一號任務」。並參加反轉片與反轉複製片的研製工作,其研究成果填補了我國這一領域的空白。

文:實習記者 鍾雪冰

進入九月,又到了「老北京們」玩「蟲」的好時節。只見玉蜓橋的魚蟲市場,人頭攢動,車水馬龍,除了地道的北京人,還有不少外地「蟲迷」特地趕來,有時,還會看到一些金髮碧眼的「老外」在裏邊兒擠來擠去。

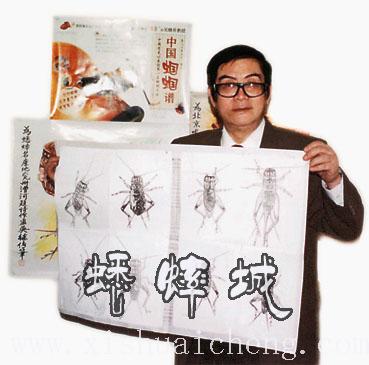

這些人大都是衝著冬鳴三蟲來的,牠們就是——蟋蟀、油葫蘆和蟈蟈。有一天,只見一位五十歲上下,戴著黑色寬邊眼鏡、學者模樣的男人走進市場。不一會兒,他就被一群賣家買家團團圍住,大家七嘴八舌地問他:「吳教授,您看我這蟲怎麼樣?」、「您看我這隻蟋蟀脖子上的毛怎麼禿了?」、「請您幫我鑒定一下,這隻算是什麼級?」……這位被稱為「吳教授」的人,就是我國第一位用科學的眼光來審視蟋蟀的昆蟲學家、中國科學院研究員、中國鳴蟲協會主席、被中國蟲界尊為「蟲聖」的吳繼傳。

玩蟲不喪志

逮蟈蟈、鬥蛐蛐兒,曾是多少人童年的樂事。吳繼傳也有著這樣美好的記憶。出身於書香門第的他,從小就迷戀「鳴蟲」。每到秋天,放學後他和小伙伴們就拎著小瓦罐、蹲在牆根下展開蟋蟀大戰。他說:「小時候很貪玩,自己的蟋蟀被人打敗後,從不認輸,一定要再弄到幾隻好的,打贏為止。」那時,他把北京產蟋蟀的陶然亭、窯台等地方都跑遍了。直到今天這仍是吳繼傳的最大樂趣,也正是興趣驅使他年輕時選擇了中國農業大學。

上大學後,吳繼傳主動地遍訪京城蟋蟀名家。把學到的生物化學和昆蟲學知識應用到「鳴蟲」的養鬥中。他發現,許多玩家慣用的、傳統的養鬥方法並沒有科學依據,比如看蟋蟀精神不好,就餵人奶;讓蟋蟀吹秋風;餵天上雨水;賽前不停地讓蟋蟀與三尾兒(母蟋蟀)交配等等。

吳繼傳一一與名家較量,形成了一套獨創的養蟲理論。他提出,蟋蟀不是哺乳動物,不必餵奶;秋風乾燥,蟋蟀體內都是液體原生質,吹風反易衰老;雨水多細菌易使蟋蟀生病,不如井水和涼開水好;蟋蟀賽前過多交配,會造成體虛,影響戰鬥力,應該在賽前把「三尾兒」放入罐中刺激雄蟋蟀即可。他還自行配製含有維生素、鈣等多種營養成分的蟋蟀飼料。靠著這些玩蟲人所不知的科學知識和自己的努力鑽研,吳繼傳漸漸地從一個不知名的「蟲界小輩」成為這個圈子裏備受注目的人物。然而,吳繼傳從沒有因為「玩蟲」耽誤過學業。在研究昆蟲的同時,他還把所學的生物化學知識延伸到一些應用領域。

心繫「蟲文化」

提起「蟲文化」這個詞,很多人也許一時不解其意。然而,這卻是吳繼傳教授幾十年心血澆灌的事業。他說,「過去不少人認為玩蟋蟀是玩物喪志,也有人覺得容易引發賭博。『文革』更是把它當作『四舊』一掃而光,實際這都是一些誤解,鬥蛐蛐在內地已有一千多年歷史,正因為它是中國文化的一個組成部分,我們應該熱愛它,把這個傳統娛樂活動繼承下來。」

打開話匣子,吳教授開始津津有味地講述著鳴蟲的歷史與文化。據他介紹,在距今三億五千萬年的泥盆紀地層中,就發現了昆蟲中的鳴蟲化石,而距今一億五千萬年才有始祖鳥的化石,人類的歷史更是只有一二百萬年。這充分說明鳴蟲是生物發聲的先驅,是牠們率先打破宇宙的寂靜。吳教授陶醉地說,「欣賞鳴蟲的叫聲,是傾聽原始之聲,天簌之音;怡養鳴蟲是品位高雅的文化生活。玩蟋蟀是古老的傳統,在各朝各代也有很多傳奇的故事。」

吳教授介紹說,中國鬥蟋蟀的起源是農民為慶祝豐收,在地上挖個土坑鬥蟋蟀;二千五百年前,孔子修訂的《詩經》中就有蟋蟀篇;到唐代這一活動傳入皇室,皇帝們紛紛用金絲籠養鬥蟋蟀;南宋丞相賈似道曾因鬥蟋蟀延誤了國家大事,卻留下了世界第一部蟋蟀研究專著《促織經》;元朝蒙古人因體態魁梧,嫌蟋蟀個頭小,於是開始鬥個大的「油葫蘆」;清帝乾隆愛帶蟋蟀上朝「聽政」;民國以來中國民間鬥蟋蟀更是大為盛行……講起這些史話典故,吳教授如數家珍,娓娓道來。他說,「現代人追求回歸自然,每逢夏末秋初,到郊外野草中找尋,聆聽秋蟲低吟淺唱,呼吸新鮮空氣,又能活動筋骨,真是其樂無窮。」

有關資料顯示,目前全國熱愛玩蟋蟀的人已有千萬。十幾年來,吳教授一邊從事鳴蟲學術研究,一邊深挖鳴蟲文化內涵。他將自己多年的研究成果彙編成書,先後出版了《中國鬥蟋》、《中國寧津蟋蟀志》、《中國巨蟋葫蘆》、《中國蟈蟈譜》、《中華鳴蟲譜》等著作,系統科學地論述了蟋蟀、油葫蘆和蟈蟈三大鳴蟲的屬性、品種、分類、命名、生物學特性、分佈、養殖繁育等。

我國著名昆蟲學家、中國昆蟲學奠基人吳福楨教授稱,吳繼傳的著作「豐富了中國昆蟲學,為蟋蟀學的創立作出巨大貢獻。」閑暇時,吳教授還創作鳴蟲詩歌,繪製鳴蟲圖畫。他的一首七言詩「一葉知秋送秋聲,蟋蟀叫入人心中。暫忘世俗諸瑣事,專愛人間第一蟲。」寫出了廣大鳴蟲愛好者的心聲。他的畫都是取自現實生活中的名蟋蟀,個個栩栩如生。值得一提的是,吳教授書中的圖畫都是他親手繪製或攝影的作品。

此外,鳴蟲文化也是一個不可小視的大市場。據了解,山東寧陽縣有一個內地最大的蟋蟀交易市場,日成交額達數萬元,帶動了地方旅遊、餐飲業的發展。每年都吸引二十多個大中城市的愛好者前往。去年在該地舉辦了「首屆全國民間蟋蟀友誼大賽」僅一個月就為這個縣帶來上億元收入,不少農民因此致富。採訪快結束時,吳教授告訴記者,接下來,他還要出一本《蟋蟀罐譜》,他說,很多蟲罐都是珍貴的歷史文物,要把這些藝術品收錄在書中,讓更多的人認識博大精深的中國傳統文化。

玩蟲的掌故

蟋蟀、油葫蘆、蟈蟈被稱為冬鳴三蟲,是中國玩蟲史上最普遍、最具代表性的三個品種。其中,驍勇善鬥的蟋蟀被列為群蟲之首。蟋蟀俗名蛐蛐,古稱促織,蒲松齡在《聊齋》中關於「促織」的描寫,使牠這個別名廣為流傳。蟈蟈在古代被寫成「蛞蛞」或「聒聒」,是田間地頭的益蟲,豢養的目的主要為了觀賞聽叫,不會打鬥。而油葫蘆的體形與蟋蟀相仿,粗覽之下,外行人幾乎很難分辨,但根據鳴叫的頻率與聲調判斷,油葫蘆比蟋蟀叫得更婉轉悠揚,國人養之主要為了聽叫和觀鬥。

蟋蟀之所以有「天下第一樂」的美譽,主要是因為「鬥狠」時的一招一式以及慘烈程度,幾乎超過了任何一種兇禽猛獸。而每一隻蟲王都有自己的看家本領,就像武林中各個流派都有獨門絕技一樣。有的是「獅子滾繡球」,在翻滾廝打中咬住對方要害;有的是「仙子奪影」,藉機鑽到對方的肚子下面將肚皮咬破;還有的是「霸王舉鼎」,憑一身蠻力將對手舉過頭頂再重重摔在地上,令其肝腦塗地。蛐蛐按照「軍銜」等級,也有師長、軍長之分。由於鬥蟋蟀的觀賞性和刺激性極強,從古至今利用蟋蟀賭博的活動屢禁不止。美國、日本、韓國以及東南亞地區賭鬥蟋蟀的風氣盛行,而國內則以江南為最。全國盛產蟋蟀的中心當屬山東的寧津、寧陽、兗州、鄒城、曲阜等地。這裏氣候與水土非常適合農作物生長,也是名優特蟋蟀品種的天堂,有些大塊頭的鬥蟋,相當於人類二點三米的個頭,堪稱重量級「拳王」。

曾參加毛澤東遺體整容

一九七六年,吳繼傳參與了毛主席紀念堂毛主席遺體的化學與配色整容的「一號任務」。回憶起當時的情形,他感慨地說:「能被選入參與這項任務是非常不容易的。除了業務精通,還得有根正苗紅的政治背景,一家幾代人的出身都要查清楚。」據他介紹,保存遺體的技術是在毛主席逝世後大約一年的時間裏開發研究出來的。他說,「毛主席生前有過指示,不能給他塗脂抹粉。這就給整容工作帶來很大的難度。」後來,科研人員就運用複雜的光學原理,對毛主席的臉部、手部等裸露部分採用不同光源進行照射,使得毛主席的遺容瞻仰起來依舊光彩照人。

研製多種成像底片

吳繼傳參加了我國反轉片與反轉複製片的研製工作。據他介紹,此前,我國的反轉片全部依賴進口,他與同事們的研究成果填補了這一領域的空白。

在新型影像的研製方面,吳繼傳也大有作為。他發明了鋼化影像、布影像、釉下磁面影像、模擬油畫影像、彩色X光片影像等多種技術。目前,他還在中國化學學會、中國感光學會、中國生物工程學會、中國昆蟲學會、中國攝影家協會擔任理事與會員。並在多所高校任教。