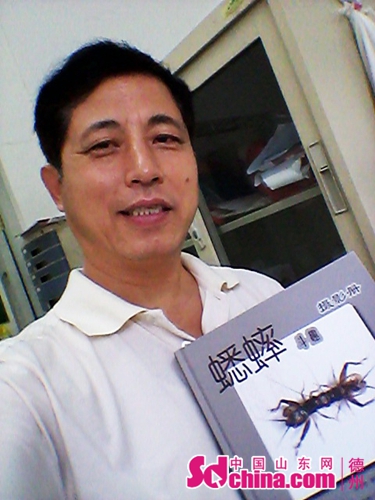

崔伟民与他的《蟋蟀》

每个人都有自己的嗜好,上海的崔伟民也不例外,他的嗜好就是拍摄蟋蟀的照片,而且已痴迷宁津蟋蟀整整八年之久。

山东德州宁津地区地处黄河故道,是蟋蟀生长、繁衍的最佳地域,并且有着较大的蟋蟀市场与中国最大的蟋蟀文化城。崔伟民说,此次来宁津可谓是慕名而来。

“蟋蟀是一种古老的昆虫,斗蟋蟀从唐朝就开始了,从古至今,一些蟋蟀玩家及笔墨文人给我们留下了许多珍贵的蟋蟀斗养用具、书籍等等……于是就有了延续至今的蟋蟀文化。我觉得,观赏斗蟋蟀,如同看斗牛、斗鸡,斗……一样,在我看来,斗蟋蟀比起斗鸡、斗牛,少了许多血腥味,更具有广泛、普及、群众性,只要引导宣传的好,他绝对是一项具有群众基础的文化竞技活动。历史悠久的民俗文化,理应得到更好的保护与传承。”谈到蟋蟀文化,崔伟民略有心得。

在崔伟民看来,所谓更好的保护与继承就是完善蟋蟀文化。如:蟋蟀博物馆里表现出的当地特点就是没有优秀的蟋蟀照片,其整体布局、内容等还有待提高;宁津文化活动中心的蟋蟀文博馆对外开放不明显;到各蟋蟀市场的交通及指南还需便捷清楚(应该有一张德州宁津的蟋蟀市场导游图)。这样更有利于当地经济的发展和文化的传承。

小昆虫大文化

蟋蟀,这个看起来不怎么起眼的小昆虫,在崔伟民的眼里却与众不同,崔伟民告诉记者说,“记得在六十年代初上小学时自己就喜欢看斗蟋蟀,小时候许多捉养、斗蟋蟀的趣闻至今依然记忆犹新……”他还告诉记者说:“以前总有不少人会与赌博活动联系起来,这主要还是引导问题。许多竞技活动都会有胜负与输赢,我们不可能因此而禁止这些活动。我从小就喜欢观赏斗蟋蟀,但我从来不参与任何赌博活动。看蟋蟀竞斗,就是图个开心。我觉得像我这样喜欢观赏斗蟋蟀的还是大有人在的。”上海人士崔伟民告诉了我们应当把斗蟋蟀活动当作一项很普通的文化竞技与休闲娱乐活动。

崔伟民是一名摄影爱好者,他之前曾尝试着用相机记录蟋蟀的竞斗过程,但是由于成本过高就暂停了拍摄。直到2005年,开始了真正的拍摄与摸索,他看到市场上有很多蟋蟀各种斗养方面的书籍,当他看到有关蟋蟀的书籍时,上面的照片令人非常不满意。

崔伟民还说:“对于这么喜欢宁津蟋蟀文化的我来说,在蟋蟀馆没有一张照片令我赏心悦目。好的文化既要有好的文章,还要配上好的摄影图片,那才叫完美。”于是他决定要争取自己出一本有关蟋蟀的画册,经过多年的摸索、拍摄、积累与后期制作,崔伟民终于出版了我国第一本全面完整清晰记录蟋蟀竞斗的摄影图片册。并且放在了宁津的“蟋蟀博物馆”他觉得,独乐乐,不如众乐乐。

在与大家分享的同时也能得到乐趣。崔伟民希望把自己拍的照片可以分享给“蟋蟀玩家”和对蟋蟀感兴趣的文人雅士。

对蟋蟀“要细心”

他一直热爱摄影对昆虫界尤其是感兴趣,他从2005年就把蟋蟀当成了宠爱之物,下定决心要拍大量的蟋蟀照片,并且要整理成册。在这期间他对蟋蟀的拍摄很辛苦,但一直没停止过。

崔伟民说:“拍摄到好照片不是一件容易的事,蟋蟀的选(捉)、养、斗(观赏)有许多门道与科学知识,但真正吸引人们的,就是蟋蟀的竞斗过程。蟋蟀的斗姿有许多门道,常常使人百看不厌,津津乐道。把蟋蟀的瞬间斗姿拍摄下来,通过多年的努力,完成了这本记录蟋蟀各种打斗姿态的摄影册。”

在崔伟民和记者的对话中可以看出拍一张优秀的照片并非容易之事,蟋蟀那精彩的动作只是一瞬间,一旦错过恐怕这一生也很难拍到,要想拍出好的照片,就要注重细节。经过多年的摸索和努力,终于完成了蟋蟀竞斗得照片拍摄工作。痴迷蟋蟀的他渴望与众人分享画册中的精彩内容。

发扬蟋蟀文化

玩斗蟋蟀,开始为宫廷之乐,后来传于民间,并广泛流行开来。这种原本普通的小昆虫就这样融入到了人们的生活,并一代一代的传承。精心的把蟋蟀文化累积起来延续至今。

斗蟋蟀生活给我们带来快乐与喜悦,使生活多增加一份精彩与艺术享受。崔伟民告诉记者:“一只小小的蟋蟀,蕴藏着深蕴历史底蕴与文化内涵,如何让它有一个可持续发展与传承,我们还有待完善。观赏斗蟋蟀既能够愉悦心情、陶怡情操,又能够激发人的斗志,给人以正能量。希望斗蟋蟀这一项广泛流传于中国古老民间文化的活动,在得到传承的同时,还能得到更高的修炼与提升,使之发展成为更大的文化产业。

“能让宁津蟋蟀文化发扬光大。吸引越来越多的人让更多的人了解蟋蟀文化,做大蟋蟀产业文章。现阶段看来蟋蟀带来的不仅仅是宁津民俗文化的延续,还带来了十分明显的经济、社会效益。保护好宁津蟋蟀特色资源,弘扬宁津蟋蟀民俗文化十分重要。”崔伟民认为。

延伸阅读:崔伟民,男,出生于上海,1973年11月进中科院上海植物生理研究所参加工作,现在中科院上海生命科学研究院任职。1980年开始喜欢摄影,现为上海市科技摄影协会秘书长,上海市华侨摄影协会尼康俱乐部会员,上海市艺术摄影协会会员。其摄影作品多次在科技系统的摄影展上入选与获奖。最近几年开始专注花卉与昆虫摄影并小有成绩,他的昆虫摄影作品被上海市科技工会制作成2012年台历,得到了大家的好评。是一名活跃在基层单位的摄影爱好者。

网络编辑:胡立荣 责任编辑:谭静